(일본=뉴스트래블) 박민영 기자 = 아침 안개가 걷히자 북알프스의 능선이 눈앞에 드러났다. 하얗게 빛나는 봉우리들은 바다 위 섬처럼 구름 사이로 떠 있었다. 기차 창밖으로 스쳐 가던 평지가 점점 줄어들고, 산이 가까워질수록 마음은 묘하게 가벼워졌다. 도쿄에서 세 시간이 채 걸리지 않는 거리지만, 그 풍경은 다른 세상에 와 있는 듯했다.

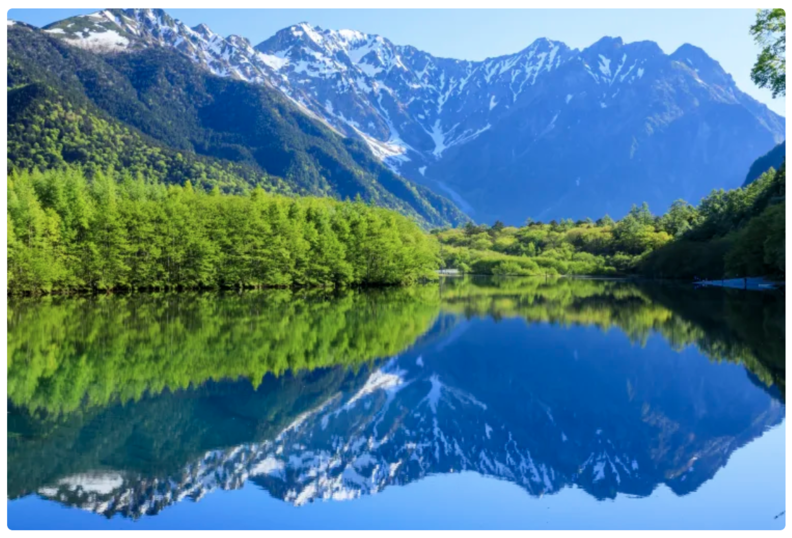

가장 먼저 발길이 향한 곳은 가미코치. 아즈사강 위로 놓인 목조 다리를 건너자, 수정처럼 맑은 물과 푸른 숲, 그 위로 치솟은 야리가타케의 봉우리가 시선을 붙잡는다. 이곳에서 몇 걸음만 걸어도 산새 소리와 강물 소리가 도시의 소음을 지워버린다. 트레커들이 이 길을 “일본의 알프스”라 부르는 이유를 금세 이해할 수 있다.

겨울이면 풍경은 전혀 다른 얼굴을 한다. 하쿠바의 슬로프에 서면, 끝없이 이어진 설원이 한눈에 펼쳐진다. 1998년 동계올림픽이 열렸던 이곳은 여전히 세계 각지에서 모여든 스키어들의 열기로 들썩인다. 부드럽게 쌓인 파우더 스노에 몸을 맡기면, 차가운 공기조차 오히려 달콤하다.

중앙 알프스에 들어서면 여행의 결은 다시 달라진다. 고마가타케 로프웨이에 몸을 싣자 순식간에 2,600m 상공으로 끌어올려진다. 창밖으로 펼쳐진 산맥은 장대한 병풍 같고, 빙하가 깎아낸 센조지키 권곡은 신비로운 고원의 정원처럼 펼쳐진다. 눈앞의 풍경이 믿기지 않아 몇 번이고 카메라 셔터를 누르지만, 사진으로는 담기지 않는 웅장함이 남는다.

남알프스는 한층 더 깊고 고요하다. 접근은 쉽지 않지만, 그만큼 사람의 손길이 덜 닿은 자연이 기다린다. 이나 계곡에서 시작된 트레킹은 숲과 바위, 계곡을 이어주며 산의 속살로 여행자를 안내한다. 고요한 능선을 따라 걷다 보면, 이곳이 왜 유네스코 생물권보전지역으로 지정됐는지 몸으로 실감하게 된다.

산에서 내려온 뒤에는 또 다른 즐거움이 기다린다. 마쓰모토성의 검은 성벽은 시간의 무게를 품은 듯 묵직하고, 오시카 마을의 무료 가부키 공연은 산골의 소박한 무대에서 믿기 힘들 만큼 진한 감동을 준다. 여름의 이다시는 꼭두각시 인형 축제로 북적이는데, 300년 역사를 품은 분라쿠의 매력을 가까이에서 만날 수 있다.

나가노 알프스의 매력은 한마디로 정의하기 어렵다. 거대한 산맥은 사계절 내내 다른 얼굴을 보여주고, 그 곁의 마을과 사람들은 오래된 전통을 지켜낸다. 등산화를 신고 능선을 걸을 수도, 스키를 타고 설원을 가를 수도, 성곽을 거닐며 역사를 느낄 수도 있다. 다만 분명한 건, 이곳을 찾은 사람은 누구나 산이 주는 특별한 자유를 맛보고 돌아간다는 사실이다.